Column.

美しいものを見たとき、新しいことを知ったとき、人はそれを誰かに伝えたくなる。旅をすると、その機会が増える。普段とは違う出会いがたくさん訪れるからだ。はじめて目にする自然や街並み、食、人、アートから感じた気持ちを、写真や言葉などで表現したくなる。

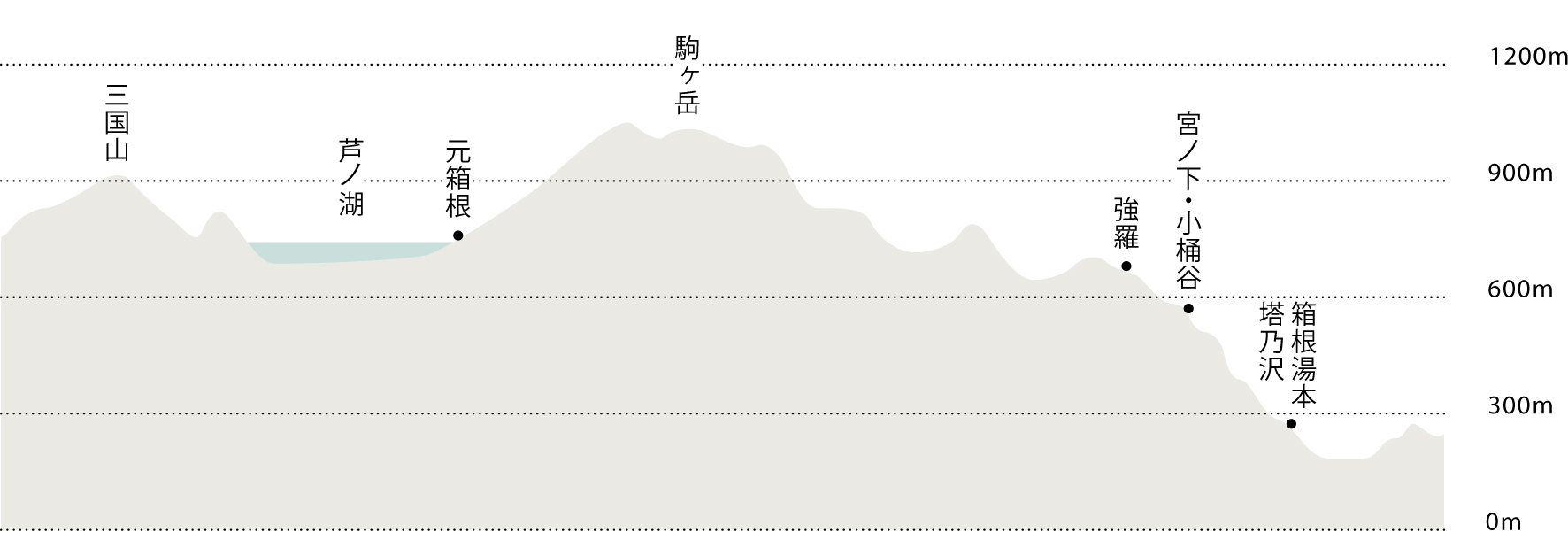

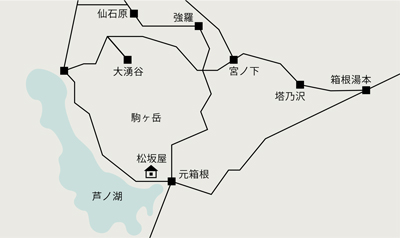

元箱根の老舗・嶽影楼松坂屋の客室で、『寿山楽水』という書に出会った。歴史家・久米邦武が戦前、逗留の際に記したもので、「山と水、自然の恵みに感謝する」の意味だと私は受け取った。窓外には今も、書にある風景が広がっていて、目の前の自然と作品とが時代を超えて繫がる感動を覚えた。ほかにも高浜虚子や樋口一葉をはじめ、作品が残る。箱根の大自然に癒され、創作意欲を刺激されたのだと想像すると旅のチカラを感じる。

中伊豆・修善寺温泉の新井旅館にも多くの文化財が残る。芸術家を支援した館主のもとに、横山大観や安田靫彦といった日本画家、歌舞伎の初代中村吉右衛門、芥川龍之介などの文豪が集い、サロン的な賑わいをみせた。交流の歴史を刻んだ屋敷は建物そのものが国の登録有形文化財だ。館内のガイドツアーが毎日行われ、滞在や町歩きを一層楽しいものにしてくれる。

江戸時代創業の老舗、京都の柊家は川端康成や三島由紀夫といった文人に愛された宿である。創業時の面影を残す数寄屋造りの旧館から平成生まれの斬新な新館まで、意匠の異なる空間が素晴らしい。加えて係のもてなしも魅力的だ。ある時、客室に掛かる『間資壽』という書について訊ねたとき、「間は壽を資と読み、心静かであることは長生きの秘訣という意味です。常客だった書家が江戸時代末期に残したもの」と教えてくれた。説明を聞きながら「忙しくとも心はいつも穏やかでありたい」と思ったし、宿の文化財と旅人を繋げているのは“人”であると感じたものだ。

旅館は地域と主の個性を色濃く伝える場所だと思う。なかでも老舗旅館は、土地の歴史や文化、人の往来を後世に引き継ぐ地域一番の交流スポットである。だからこそ、その空間に身をおくことで出会えることがたくさんある。旅館を拠点に旅をはじめよう。ワクワクする時間があなたを待っている。